CUES

構造を知り、想像を超える。wanoco4Dの制作哲学

未来的な機械系3DCGで特徴的なwanoco4D。造形の斬新さはどこからきているのか。インタビューから垣間見える制作と哲学を聞きました。

───今回の作品、着想はどのように生まれたのでしょうか。

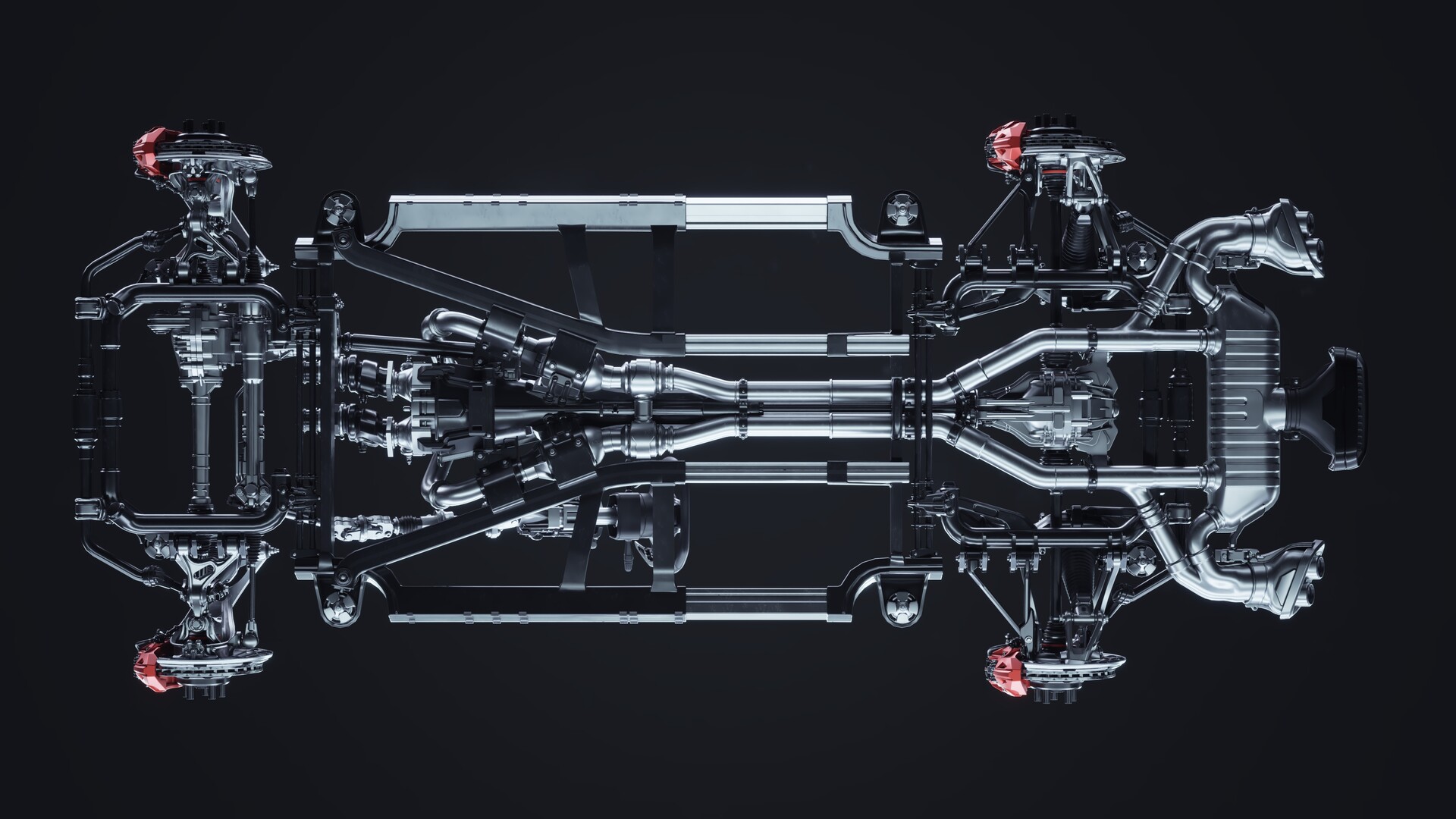

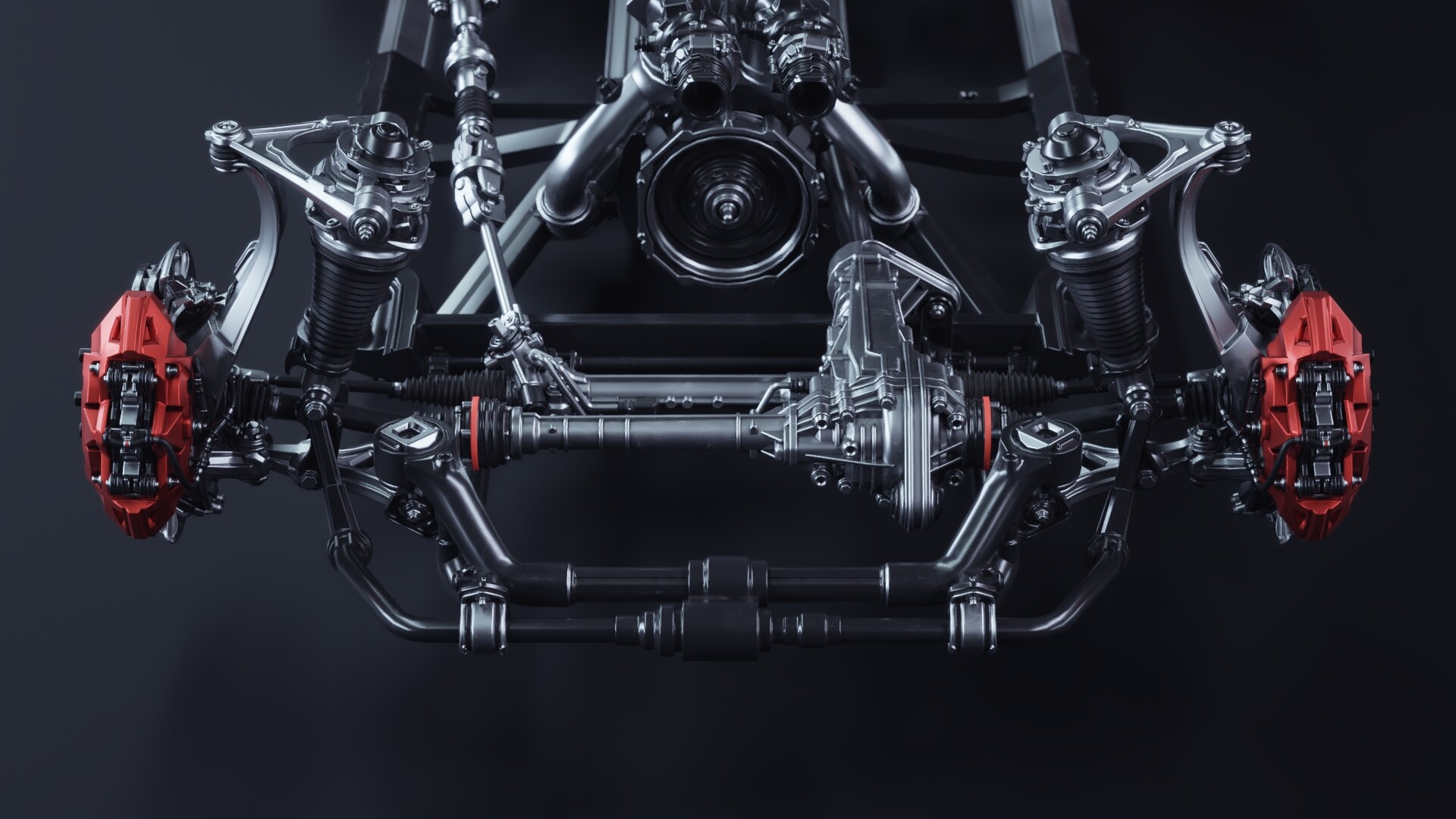

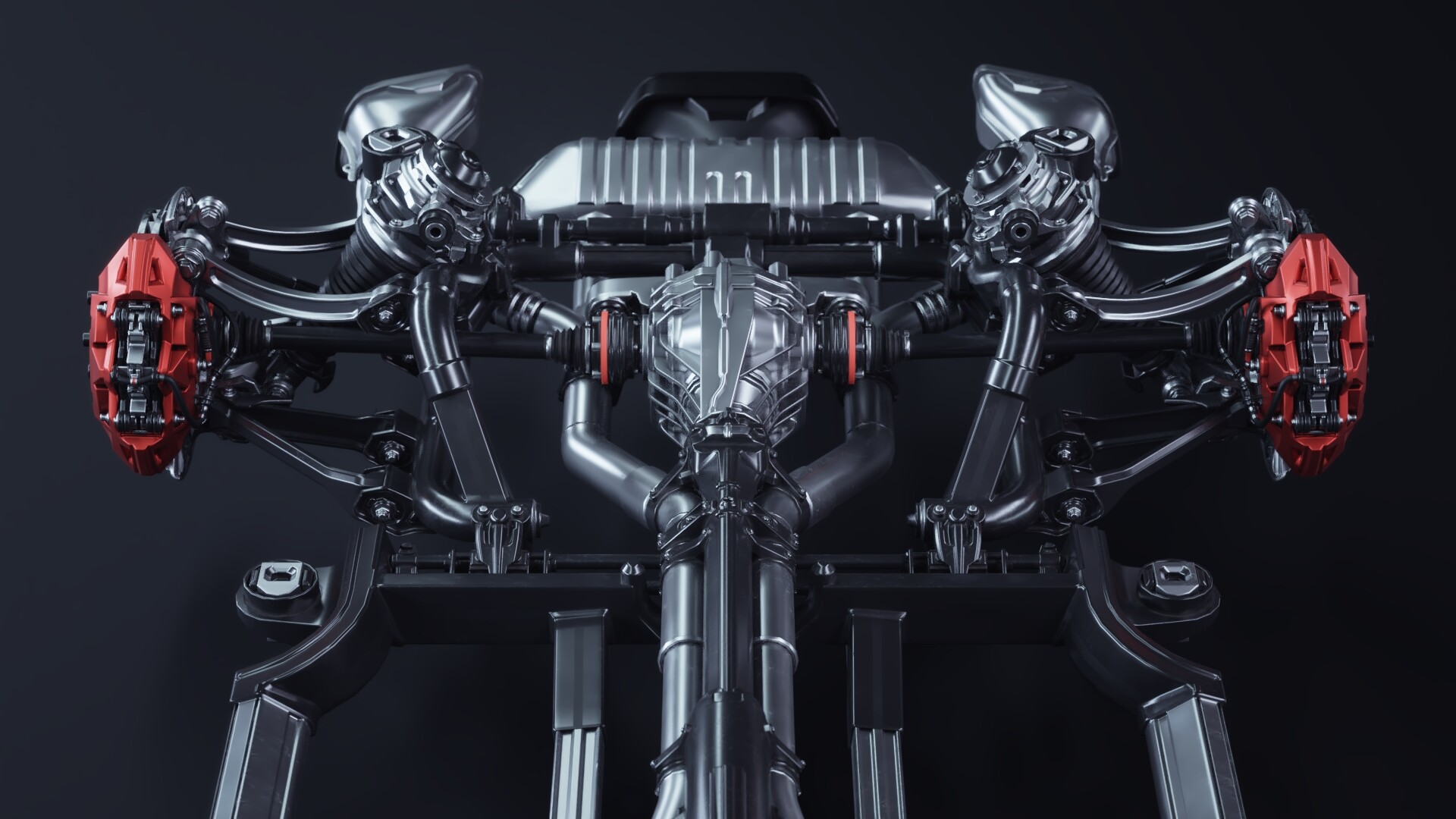

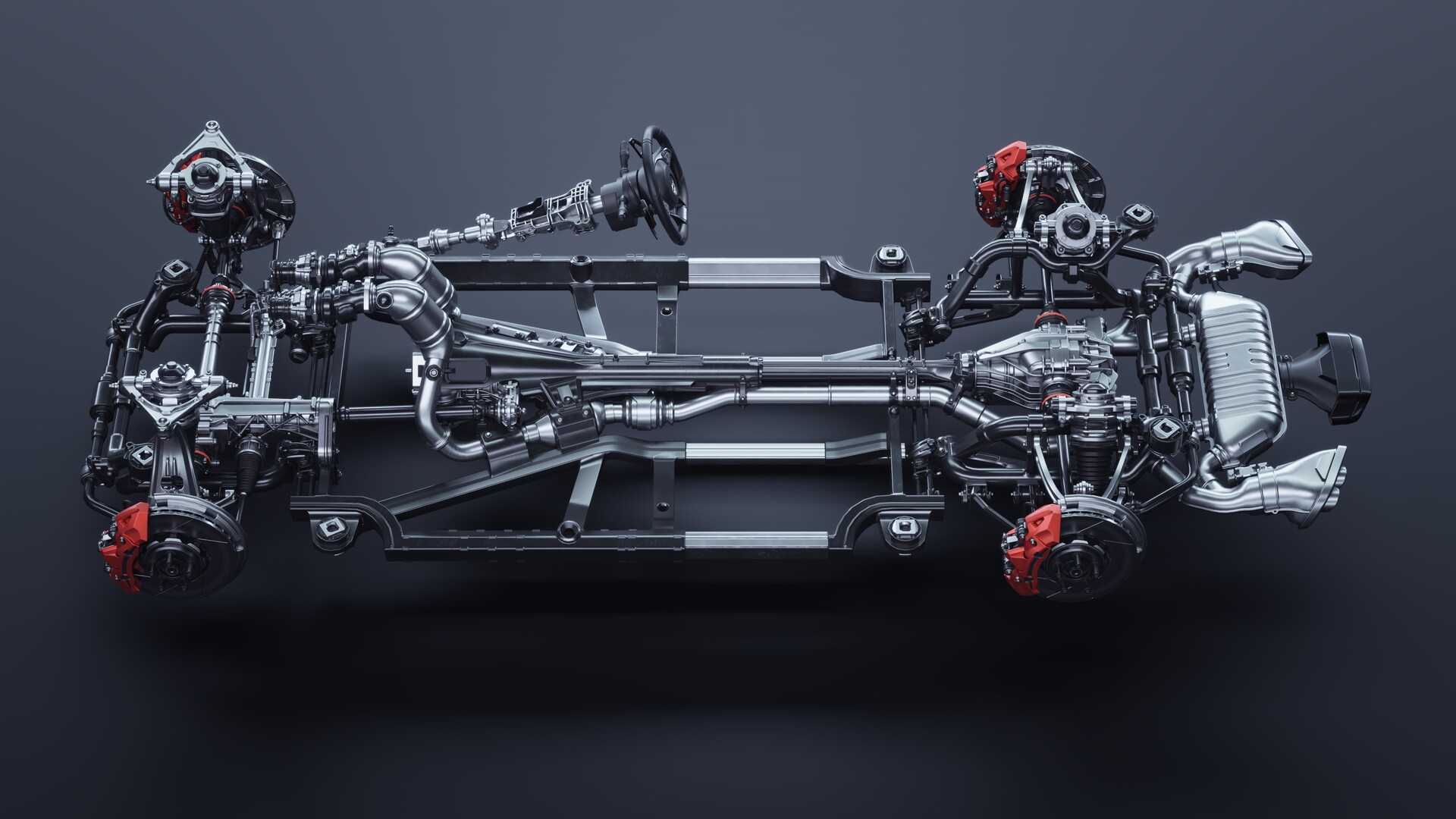

普段から車が好きでよくカーモデリングをしていたのですが、ボディは作れても、サス(サスペンション)などの足回りや、車の裏側はどうなっているのか知識がなく毎回疎かになっていました。そこで、勉強がてら足回りを本格的に作ってみようと思い至ったのがきっかけです。

そのとき、既存の機能に加えて車幅、ホイールベースまで変えられる機構も組み込んでしまえば今後すべての車に使えるし、何よりその機構を実装したらどんな機械が出来上がるか好奇心があったので制作に着手しました。

───なるほど。見た目だけじゃなく構造を知ることでより制作の幅が広がるということですね。

───今回の制作を通して、「これは前の自分にはなかった」と思える発見などはありましたか?

いろんな車の裏側、内部機構を見るとき、今まではカオスなメカに見えていたのが、この制作を通して各パーツの役割が見て取れるようになりました。

結果として制作後に目に入るシャシー(自動車の骨格を形成する部分)を読めるような感じになり、インプットの質が永久的に向上しました。

───制作だけじゃなく制作の方法にもこだわりがあるwanoco4Dさんですが、つくるうえで、どうしても譲れないポイントなどはあるのでしょうか。

リファレンスとはただ再現するものではなく、あくまで他者性として刺激をもらうものであるということです。着想を得てアイデアを混ぜ化学反応を起こし、作る前には想像できなかったようなものを作りたいと思っています。

ありがとうございます。最後にwanoco4Dさんご本人についてお伺いさせてください。

───最近、日常の中で引っかかったことはありましたか?

『伝わらなきゃ意味がない』『デザインとは引き算』『シンプルで洗練された』みたいな、わかりやすさ、簡便さが良いとされる傾向が最近の世の中の視覚芸術周辺にも見られることに引っかかります。

まあ分かるところもあるのですが、これは講評する側に都合のいいバイアスではないか?と。

個人の時代と言われる今、手数を減らしても目指せるから流行ってるだけではないか、人間は理解できるものを褒めがちではないか、とも思いますね。

特に最近は共感がバズを生むなんて言いますが、むしろ私は人間なら理解不能なものに惹かれるべきではないか、と最近は考えていますね。